БИОХИМИЯ

УДК 577.1527277:612.8.015

Академик А.А. Галоян, В.А. Шахламов, Л.И. Кондакова, В.И.

Алтухова,

Г.П. Полякова

Анализ влияния нового нейросекреторного пролин-богатого

полипептида гипоталамуса на морфологию и митотическую

активность опухолевых

клеток неврином Гассерова узла крысы

(электронно-микроскопические исследования)

(Представлено 15/V 2001)

Накоплен большой экспериментальный материал,

свидетельствующий о нейропротекторных и иммуномодуляторных свойствах вновь

открытых и выделенных из нейросекреторных гранул гипоталамуса пролин-богатых

полипептидов (ПБП), действующих на иммунокомпетентные клетки крови и нейроны

спинного мозга [1-5]. Опыты, однако, свидетельствуют, что ПБП заметно,

дозозависимо ингибирует пролиферативную активность опухолевых лимфоцитов

человека (Jurkat cell) (in vitro) [6], а также оказывает разрушительное влияние

на ультраструктуру опухолевых клеток фибробластов - L929 [7]. Недавно

удалось показать, что ПБП обладает вирулицидной активностью в отношении вируса

энцефаломиокардита [8].

Данные анализа ультраструктуры в монослойной

культуре L929 свидетельствуют, что ПБП в концентрации 10-5М подвергает разрушению опухолевые клетки, действуя

на их ультраструктуру. Разрушению подвергаются как зрелые, так и незрелые

опухолевые клетки. Прежде всего гибнет энергетическая система клеток

(митохондрии). Одновременно страдает и плазмалемма (явление микроплазмaтоза).

Усиливается синтез белков цитоплазмы (моно- и полисомы). Спустя 24 ч после

вoздействия пептида in vitro происходит разрушение клетки, которое для зрелых

опухолевых клеток происходит путем фрагментации ядра и цитоплазмы, а для

незрелых - внезапного разрушения ядeр (кариопикноз, кариорексис и кариолизис).

Всюду в препаратах при большой концентрации пептида (5×10-5М) встречаются разрушенные мембраны и

фрагментированные цитоплазматические отростки.

Представляло значительный интерес изучить

влияние ПБП на нервные клетки в условиях in vitro. С этой целью мы исследовали

влияние ПБП на морфологию, ультраструктуру и митотическую активность клеток

невриномы Гассерового узла крыс.

Моделью для исследования послужила уникальная

клеточная линия невриномы Гассерова узла крысы (НГУК-1), полученная и

поддерживаемая в Лаборатории экспериментальной нейроонкологии НИИ морфологии

человека РАМН [9].

Эта культура нашла широкое применение в

биотехнологии, используется для диагностики бешенства, для определения

глиотоксичности сыворотки крови неврологических больных и титрования

интерферона, а в последнее время служит адекватной моделью для изучения и

диагностики прионовых инфекционных болезней [10].

Культуру клеток выращивали на среде RPMI

фирмы "Flow" (85%) с добавлением эмбриональной сыворотки коров (15%) и

гентамицина (100 ед./мл). Морфологию и митотический режим клеточной линии НГУК-1

изучали в контроле и в присутствии нового нейропептида ПБП в концентрации

5×10-3М через 24 ч. Стекла фиксировали в

жидкости Карнуа, окрашивали гематоксилином Коуля - эозином. Учет показателей

митотического режима проводили по методическим указаниям И.А. Алова с соавт.

[11].

Для электронно-микроскопического исследования

использовали нейропептид в двух концентрациях - 5×10-3 и 5×10-5М.

Клетки с флаконов смывали раствором Версена, суспендировали в ростовой среде,

центрифугировали в течение 3 мин при 1500 об./мин. Осадок фиксировали 2.5%-ным

глютаральдегидом на 0.1М какодилатном буфере при pH 7.4 в течение 30 мин,

отмывали в 0.1М какодилатном буфере, дополнительно фиксировали 2%-ным раствором

четырехокиси осмия на том же буфере в течение 1 ч, отмывали в буфере,

обезвоживали в растворах ацетона восходящей концентрации, заливали в смесь ЭПОНа

с аралдитом.

Ультратонкие срезы получали на ультратоме LKB

(Швеция), контрастировали препаратами свинца по Рейнольдсу и просматривали в

электронном микроскопе JEM-100B.

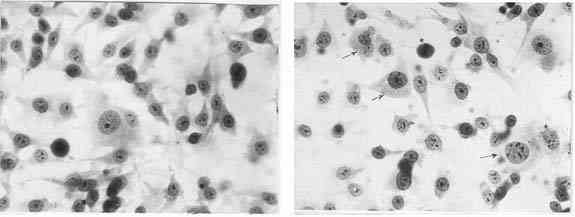

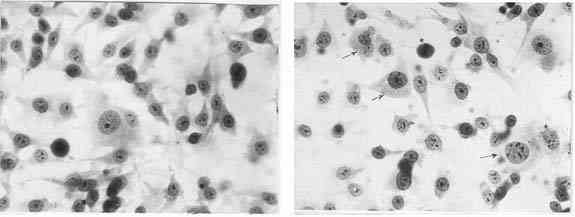

Полученные светооптические данные показали,

что в присутствии нейропептида митотический режим клеточной линии НГУК-1,

находящейся в логарифмической фазе роста, превышает контрольные значения в 1.6

раза. Гигантские клетки в эксперименте всречаются в 1.3 раза чаще, чем в

интактных культурах. Однако индекс патологических митозов не увеличен, а,

наоборот, понижен в 1.6 раза по сравнению с контролем. Преобладания какой-либо

определенной формы патологии деления не наблюдается. Цитоморфологическая картина

культуры в присутствии нейропептида не отличается от интактной (рис. 1, а).

|

|

а

б

Рис.1

Анализ митотического режима клеточной линии

НГУК-1 в присутствии нейропептида ПБП позволяет сделать вывод о некоторой

стимуляции пролиферативной активности культуры данным препаратом на фоне

снижения числа патологических митозов и незначительного увеличения количества

гигантских клеток (рис. 1, б).

Рис.2

При электронно-микроскопическом исследовании

НГУК-1 в присутствии ПБП в концентрации 5×10-3М через 24 ч наблюдали клетки с ячеистой структурой

цитоплазмы вследствие расширенных полостей гладкого эндоплазматического

ретикулума (рис. 2). В контроле таких изменений не отмечается (рис. 3).

Рис.3

При концентрации пептида ПБП 5×10-5М в культуре на ультратонких срезах выявлены

фрагменты разрушенных электронноплотных ядер, окруженных мембранами, что

указывает на наличие начальных стадий апоптоза опухолевых клеток (рис. 4).

Рис.4

Таким образом, в условиях in vitro ПБП в

концентрациях 5×10-3-10-7М оказывает

подавляющее влияние на фибробласты L929 Jurkat клеток и на клетки

невриномы Гассерова узла крысы.

Электронно-микроскопические исследования

выявляют признаки ячеистой структуры цитоплазмы вследствие расширения полостей

гладкого эндоплазматического ретикулума. Фрагменты разрушенных электронноплотных

ядер, окруженных мембранами, указывают на наличие начальных стадий апоптоза этих

опухолевых нервных клеток (НГУК-1). В случае с опухолевыми клетками фибробластов

(L929) ПБП в концентрации 5×10-5М

изменяет ультраструктуру как зрелых, так и незрелых опухолевых клеток. Для

зрелых клеток эти изменения заключаются в резком расширении агранулярной

цитоплазматической сети, фрагментации ядра и цитоплазмы, разрушении внутренних

мембран набухших митохондрий.

Что же касается незрелых клеток, то они

подвергаются другому виду изменений - в ультраструктуре появляются пикнотические

ядра, ядра с кариорексисом и кариолизисом, резко выражен микроплазматоз.

Ультрамикроскопические данные показывают разрушение типа апоптоза как в нервных

опухолевых, так и опухолевых клетках фибробластов (L929). При этом

наблюдается подавление митотической активности клеток L929. Хотя мы

не проводили электронно-микроскопических исследований опухолевых клеток

Т-лимфоцитов человека (Jurkat cells) при воздействии ПБП в культуре клеток,

однако мы констатировали дозозависимое угнетающее влияние ПБП на пролиферацию

этих клеток, что согласуется с данными по влиянию ПБП на культуру опухолевых

клеток фибробластов (L929) in vitro. Вместе с тем ПБП потенцирует

ИЛ-2 зависимые функции лимфоцитов человека в культуре.

Ранее мы показали, что ПБП в концентрации

5×10-5М подавляет КонА стимулируемую реакцию

бласт-трансформации тонзилярных лимфоцитов человека в культуре, хотя сам КонА

стимулирует бласт-трансформацию. Интерлейкин-2 также стимулирует

бласт-трансформацию лимфоцитов, но в отличие от КонА при сочетании ИЛ-2 с ПБП

значительно увеличивает содержание бласт-трансформированных клеток. Такая же

картина наблюдается при изучении влияния ПБП на активность

лимфокин-активированных киллеров, а также на антигензависимую Т-клеточную

цитотоксичность при наличии экзогенного интерлейкина-2. Таким образом, ПБП

потенцирует ИЛ-2 зависимые функции лимфоцитов человека в культуре. Более того,

ПБП стимулирует образование антител против ряда микроорганизмов в условиях как

in vitro, так и in vivo [5].

Наши опыты по изучению влияния ПБП на

лимфоциты периферической крови человека различного возраста и пола, на ИЛ-2

индуцируемую клеточную пролиферацию мононуклеарных клеток показали, что

Т-клеточные ответы на фитогемагглютинин при добавлении ПБП в культуру клеток

происходит следующим образом: низкоотвечающие доноры реагируют усилением

пролиферационного ответа, тогда как у лиц с высоким уровнем Т-клеточной

пролиферации на ФГА тестируемый пептид в той или иной мере угнетает ответ на

клеточный митоген. В нормальных лимфоцитах человека ПБП не вызывает

патологических морфологических или функциональных сдвигов, а скорее оказывает

модулирующее действие на лимфоциты цельной крови. Мы показали, что при перерезке

спинного мозга и воздействии змеиного яда, когда происходят

дегенеративно-некротические процессы нейронов, ПБП восстанавливает не только

функцию нейронов (электрическая активность), но и всю морфологическую картину

как интер-, так и мотонейронов [2,3].

Хотя трудно делать определенные выводы о

механизме влияния ПБП на ультраструктуру различных видов клеток, однако

полученные данные свидетельствуют о наибольшем сходстве с действием ПБП на

указанные виды опухолевых клеток. В настоящее время А.А. Галояном и сотр.

проводятся широкие биохимические, нейроиммунохимические и генетические

исследования для выяснения роли ligand-gated каскадной системы в опухолевых

лимфоцитах и нейронах, приводящих к апатотическим сдвигам этих клеток. В этом

отношении большой интерес вызывало влияние ПБП на активность каспаз. Объектом

была культура нейробластомы N2A, обладающая нейроноподобными свойствами. Опыты

показали, что ПБП в концентрации 10-9М

оказывает разнонаправленное влияние на активность каспаз (2, 6, 3 и 9

нейробластомы N2A в культуре). ПБП подавляет эффекторные ферменты каспаз 3 и 9,

значительно активируя каспазы 2 и 6, совершенно не действуя на активность каспаз

8. Причем ПБП не меняет активность влияния указанных каспаз на

недифференцированные нейробластомы. После дифференцировки этих клеток бутиратом

ПБП воздействует на их активность [12].

Возникает два вопроса: 1) чем отличаются

генетически и биохимически дифференцированная и недифференцированная

нейробластомы, 2) почему ПБП оказывает нейропротекторное влияние на клетки

спинного мозга, но разрушает опухолевые клетки (НГУК-1) и фибробласты

L929?

По-видимому, ПБП может оказывать влияние на

жизнедеятельность различных лимфоцитов и других клеток на различных уровнях их

дифференцировки и функционального состояния, о чем свидетельствуют данные о

влиянии ПБП на активность лимфоцитов крови разных доноров [6]. ПБП обладает

также свойствами NGF, оказывая влияние как на нейроны, так и на глиальные клетки

и стимулируя образование GFAP в глиальных клетках и интерлейкинов в астроцитах.

Зачастую трансформированные клеточные линии, так же как малиглинизирующие

клетки, изолированные из опухолей, являются более чуствительными к

проапоптотическим стимулам, чем нормальные клетки [13].

Проведенные исследования позволили нам

сделать следующие выводы:

1. Нейропептид ПБП в концентрации 5-10-9М через 24 ч не

вызывает изменений морфологии клеточной культуры НГУК-1 на светооптическом

уровне.

2. ПБП оказывает слабовыраженный митогенный

эффект на НГУК-1, не провоцируя дополнительных форм патологических митозов,

характерных для данной опухолевой линии.

3. ПБП вызывает сравнительно небольшое

увеличение числа гигантских клеток в культуре НГУК-1, что свидетельствует о

нарушении цитотомии.

4. Нейропептид в концентрации 5-10-3 и 5-10-5М оказывает

цитотоксическое действие на отдельные опухолевые клетки, что проявляется в виде

картин клеточной деструкции и апоптоза (электронно-микроскопическое

исследование).

Институт биохимии им. Г.Х. Бунятяна

НАН РА

Институт морфологии человека РАМН

Литература

1. Galoyan A.A. Biochemistry of Novel Cardioactive Hormones and Immunomodulators of the

Functional System Neurosecretory Hypothalamus - Endocrine Heart. M. Nauka

publishers. 1977. P. 240.

2. Galoyan A.A., Kipriyan T.K., Sarkissian J.S., Sarkissian E.J., Grigorian

Y.Kh., Andreasian A.S., Chavushyan E.A. - Neurochemical

Research. 2000. V. 25. N. 6. P. 791-800.

3. Galoyan A.A., Sarkissian J.S., Kipriyan T.K., Sarkissian E.J.,

Grigorian Y.Kh., Sulkhanyan R.M., Khachatrian T.S. -

Neurochemical Research. 2000. V. 25. N. 12. P.

1567-1578.

4. Galoyan A.A.

- Neurochemical Research. 2000. V. 25. N. 9/10. P.

1343-1355.

5. Априкян В.С.,

Галоян А.А. -Мед. наука Армении, 1999. Т. 39. N 2. С.

23-29.

6. Галоян А.А., Шахламов

В.А., Агаджанов М.И., Ваградян А.Г., Богданова В.В. -Нейрохимия, 2001. т. 18. N 3.

7. Галоян А.А., Шахламов В.А., Багданов В.В., Малайцев Т.С. -Мед. наука Армении, 1/2001.

8. Галоян А.А., Камалян Л.А., Гаспарян М.Г. -ДНАН

Армении, 2000. Т. 100. N 3. С. 276-282.

9. Авцын А.П., Кондакова Л.И., Халанский А.С., Полякова Г.П.,

Чудиновская Н.В. -Цитология, 1989. Т.31. N1. С.

97-101.

10. Завалишин И.А.,

Ройхель В.М., Кондакова Л.И. и др. -Ж. неврологии и

психиатрии., 1998. Т.98. N5. С. 20-25.

11. Алов И.А., Аспиз М.Е., Казанцева И.А. -М.

1973. С. 14.

12. Galoyan A.A.,

Tezio N., Berg M., Marks N. - Нейрохимия 2000. Т. 17. N 3.

С. 185-188.

13. Fujimo Keiji,

Iwasaki Chizn, Kawaguchi Haruma, Yasugi Etsuko, Oshima Mieko. - FEBS Letters. 1999. V. 446. P. 113-116.